Rencontre Martinique Guadeloupe : Histoire Et Impact Colonial Sur Les Îles

Découvrez L’impact De L’histoire Coloniale Sur La Martinique Et La Guadeloupe À Travers Des Rencontres Marquantes. Plongée Fascinante Dans Ces Îles Riches En Culture.

**histoire Coloniale: Impact Sur Les Îles**

- L’héritage Culturel Des Puissances Coloniales En Îles

- Les Bouleversements Économiques Causés Par La Colonisation

- Les Conséquences Sociales Et Démographiques Sur Les Populations

- La Résistance Et La Lutte Pour L’indépendance Insulaire

- L’impact Environnemental Des Colonies Sur Les Îles

- La Mémoire Coloniale Et Sa Place Dans L’histoire Contemporaine

L’héritage Culturel Des Puissances Coloniales En Îles

Les puissances coloniales ont laissé une empreinte indélébile sur la culture des îles qu’elles ont occupées. Ces îles, qui étaient autrefois des bastions de traditions distinctes, ont souvent vu leurs identités culturelles se mélanger avec des influences étrangères, où l’on a tissé des influences linguistiques, religieuses et artistiques. Par exemple, les arrondissements coloniales ont introduit des langues européennes, perturbant ainsi le tissu linguistique local et créant des créoles qui sont devenus des symboles d’identité. Ce phénomène est comparable à un “cocktail” culturel, où chaque ingrédient apporte sa propre saveur.

Un autre aspect de cet héritage est lié aux pratiques culinaires. Des recettes traditionnelles ont fusionné avec des éléments de la cuisine européenne, produisant des plats uniques qui reflètent ce métissage. Les îles, qui étaient autrefois des lieux de cultures riches et variées, sont devenues des “comp” de traditions mêlant à la fois l’ancestrale et le nouveau. Cela a littéralement changé le paysage gastronomique, sélectionnant ce qui a été retenu comme traditionnel tout en intégrant des influences vivantes.

Les institutions coloniales, par leur structure et leur régulation, ont aussi façonné la culture insulaire. Elles ont souvent intégré des pratiques rendues “stat” alors qu’elles visaient à contrôle la société locale. Le résultat a été une complexité culturelle, où la résistance à l’oppression s’est également traduite par l’émergence de mouvements artistiques et littéraires. Ces artistes ont utilisé leur art comme forme de contestation et de redéfinition de leur identité.

De cette époque complexe est toutefois offerte une opportunité de réévaluation. Aujourd’hui, les nations insulaires prennent conscience de cet héritage, cherchant à “aquerir” une meilleure compréhension et appréciation de leurs propres cultures, tout en intégrant des éléments du passé coloniale. Cela ouvre un dialogue sur l’importance de la diversité culturelle, indispensable pour aller de l’avant de manière équilibrée et respectueuse.

| Élément Culturel | Influence Coloniale | Résultat Actuel |

|---|---|---|

| Langues | Création de créoles | Identité linguistique distinctive |

| Cuisine | Fusion des recettes | Plats uniques reflétant le métissage |

| Art | Émergence de mouvements contestataires | Redéfinition de l’identité culturelle |

Les Bouleversements Économiques Causés Par La Colonisation

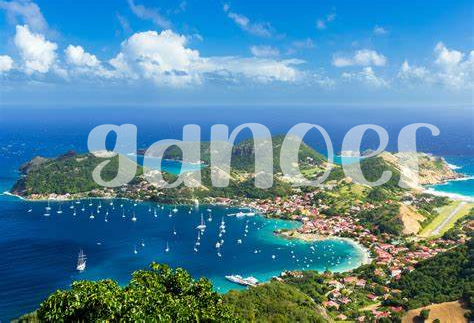

La colonisation a eu des répercussions majeures sur l’économie des îles, transformant des sociétés autrefois autosuffisantes en colonies dépendantes. Les puissances coloniales ont souvent imposé des systèmes de culture intensive, favorisant des cultures de rente comme le sucre et le café. Ces monocultures ont été privilégiées au détriment des cultures alimentaires locales, rendant les populations vulnérables à la faim. Par exemple, dans la rencontre Martinique Guadeloupe, il est essentiel de comprendre comment ces dynamiques agricoles ont altéré l’équilibre économique, créant des dépendances que l’on remarque encore aujourd’hui.

Les infrastructures développées par les colonisateurs étaient souvent conçues pour l’exportation plutôt que pour le bien-être locales. Les ports étaient agrandis pour faciliter l’envoi vers les marchés européens, mais ces aménagements ont limité l’accès des populations à des ressources vitales. Les artisans et les agriculteurs locaux ont subi une perte de pouvoir économique, remplacés par des entreprises coloniales qui avaient le monopole sur le commerce et les échanges. Ce phénomène pourrait se comparer à un “Pill Mill”, où seulement quelques acteurs détiennent le contrôle, rendant la population presque spectatrice de son propre déclin économique.

Par ailleurs, les bouleversements économiques ont souvent engendré des mouvements de migrations forcées. Des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants ont été réduits en esclavage, ce qui a engendré des transformations démographiques profondes. Les travailleurs importés, souvent avec des promesses de meilleures conditions, n’ont pas reçu les opportunités espérées, mais ont plutôt bénéficié d’un traitement inhumain. Ces changements ont de plus eu des conséquences durables sur l’identité culturelle et sociale des îles.

Les figés de ce passé colonial continuent d’influencer la vie économique contemporaine. Les héritages de la colonisation rendent difficile l’émergence de nouveaux modèles économiques. Les îles cherchent à rétablir des circuits de commerce locaux et à diversifier leurs productions. Les efforts pour retrouver une indépendance économique sont souvent entravés par les structures établies durant la période coloniale, un vrai défi à surmonter pour assurer un avenir durable.

Les Conséquences Sociales Et Démographiques Sur Les Populations

Les colonisations ont entraîné des changements sociaux et démographiques profonds pour les populations des îles. Dans ce contexte, les rencontres entre la Martinique et la Guadeloupe illustrent comment les dynamiques inter-insulaires ont été influencées par les puissances coloniales. Cette interaction entre les cultures locales et les traditions des colonisateurs a abouti à un mélange unique d’identités, mais également à la naissance de tensions ethniques et sociales qui perdurent aujourd’hui. Les élites créoles, émergentes à cette époque, ont souvent tenté de naviguer entre ces différentes influences, créant des classes sociales distinctes où les héritages culturels se mêlaient de manière complexe.

D’un point de vue démographique, la colonisation a conduit à d’importants bouleversements. Les migrations massives, qu’elles soient forcées ou volontaires, ont modifié la composition des populations insulaires. Des travailleurs d’Afrique et d’Inde ont été amenés pour cultiver les plantations, ce qui a entraîné la constitution de communautés aux origines diverses, souvent en lutte pour le maintien de leurs traditions face à l’assimilation. L’impact de ces déplacements est visible dans la structure sociale, où les disparités économiques exacerbent les tensions, semblables à celles rencontrées dans le milieu médical, où des “Happy Pills” peuvent être prescrites pour faire face aux pressions sociales croissantes.

Les conséquences socioculturelles de la colonisation sont également observables dans les relations familiales et les structures communautaires. Les familles ont souvent été séparées à cause des exigences de travail, entraînant des ruptures et des difficultés émotionnelles. Ces réalités ont engendré une quête d’identité pour les descendants des colonisés, redéfinissant leur place dans la société moderne. À travers des rencontres comme celles entre la Martinique et la Guadeloupe, ces histoires partagées de résistance et d’adaptation créent une mémoire collective puissante qui continue d’influencer les générations futures.

La Résistance Et La Lutte Pour L’indépendance Insulaire

Au cœur de l’histoire coloniale des îles, des mouvements de résistance ont émergé, animés par un désir ardent d’indépendance et de liberté. Les populations locales, de la Martinique à la Guadeloupe, ont commencé à se soulever contre les injustices imposées par les puissances coloniales. Des leaders charismatiques ont pris la tête de ces luttes, mobilisant les peuples autour de chants et de manifestations. Ces rencontres ont nourri un sentiment de solidarité et de détermination, établissant un lien fort entre les générations. Tel un élixir de vie, la passion pour la liberté a galvanisé ces communautés, qui rêvaient d’un avenir sans entraves.

Les luttes insulaires, souvent marquées par la violence et la répression, ont montré la résilience des populations face aux défis. Les révoltes, tant sur le plan culturel qu’économique, ont exigé que les colonisateurs rendent des comptes pour leurs actes. Les stratégies de résistance variaient, allant des grèves aux soulèvements armés, chaque action étant une réponse à l’oppression. Ces combats ont permis d’éclaire les atrocités du colonialisme et d’ouvrir le débat sur l’avenir des îles. Les mouvements de libération, souvent influencés par des événements émancipateurs à l’échelle mondiale, ont commencé à influencer les mentalités, rappelant aux autochtones leur héritage culturel et historique.

Enfin, la lutte pour l’indépendance a non seulement transformé les îles, mais a également laissé une empreinte indélébile sur leurs sociétés. Les conséquences de ces luttes ont engendré des réformes sociales majeures, et les voix des insurgés continuent de résonner dans le paysage contemporain. Des souvenirs de ces batailles sont préservés, rappelant l’importance de la déclaration de souveraineté et de citoyenneté. En comprenant le parcours de résistance, on réalise la nécessité d’un véritable dialogue sur la postcolonialité et l’avenir des relations entre les pays colonisateurs et les îles, un sujet encore brûlant aujourd’hui.

L’impact Environnemental Des Colonies Sur Les Îles

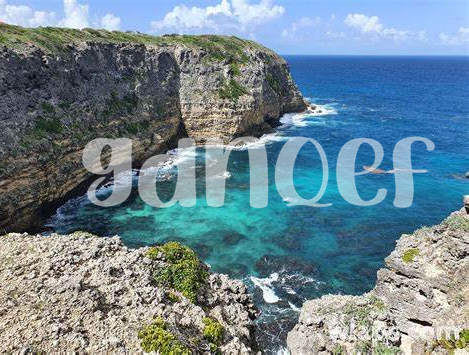

Les îles, souvent considérées comme des havres de paix et de beauté, ont été profondément marquées par les pratiques des puissances coloniales. L’exploitation intensive des ressources a causé la déforestation, une perte de biodiversité et une pollution des sols, affectant non seulement l’écosystème local mais aussi les modes de vie des populations insulaires. Par exemple, la rencontre entre la Martinique et la Guadeloupe illustre parfaitement comment la culture de la canne à sucre a nécessité l’usage abusif de produits chimiques, remettant en question la durabilité de l’environnement.

À l’époque coloniale, ces îles ont été transformées en plantations, un modèle économique qui a permis aux colons de s’enrichir, mais a eu des répercussions désastreuses sur l’environnement. Les déchets et les résidus d’herbicides se sont accumulés, contaminant les terres et l’eau. Cette pollution, souvent invisibile, restait alors une réalité ignorée par les gouvernements coloniaux, qui privilégiaient les profits immédiats à la santé de l’écosystème insulaire.

Les conséquences de cette exploitation sont encore visibles de nos jours. Les communautés insulaires luttent pour restaurer leurs environnements dégradés, mais cela necessite des efforts considérables. Pour autant, la résilience de ces populations est inspirante, prouvant qu’une autre voie est possible. La préservation des pratiques traditionnelles de culture et de gestion des ressources pourrait, sans doute, offrir des solutions durables.

Enfin, l’impact environnemental a également suscité de nouvelles formes de résistance et de sensibilisation. Avec la montée des mouvements écologistes, nombre d’initiatives visent à réhabiliter les terres et restaurer la biodiversité. Les jeunes générations prennent conscience des enjeux environnementaux et cherchent à promouvoir un développement durable, éveillant ainsi un sens critique face à l’héritage colonial.

| Impact | Conséquence |

|---|---|

| Déforestation | Perte de biodiversité |

| Pollution des sols | Détérioration des ressources en eau |

| Exploitation intense | Domination économique |

La Mémoire Coloniale Et Sa Place Dans L’histoire Contemporaine

La mémoire coloniale a profondément façonné l’identité des îles, influençant les perceptions modernes des peuples locaux. Dans ces régions, l’héritage des puissances coloniales se manifeste par une culture hybride où tradition et influences extérieures s’entrelacent. Les histoires de résistance et de soumission, productrices d’un sentiment partagé, sont essentielles dans le récit contemporain. Il est crucial de reconnaître que ce legs n’est pas simplement une collection de souvenirs, mais un cadre vivant qui guide les politiques et les relations sociales d’aujourd’hui.

Les luttes d’indépendance, souvent présentées comme des élixirs d’émancipation, ont créé une prise de conscience collective. Cette dynamique rend compte d’un fort désir de revendiquer une identité propre, distincte des stéréotypes coloniaux. Les héros des mouvements anticoloniaux sont célébrés, mais il est également nécessaire de discuter des aspects moins glorieux de l’histoire. Le canon historique doit inclure des voix marginalisées qui offrent des perspectives uniques sur les conséquences des actions coloniales.

À l’échelle professionnelle, cette mémoire coloniale a aussi des répercussions sur les politiques publiques, influençant les décisions gouvernementales. Les anciens colonies se battent continuellement pour des réparations et des reconnaissances qui, selon certains, devraient faire partie intégrante de la politique. Ce processus souligne l’importance de l’introspection critique et de l’attribution de responsabilités historiques, suggérant une évaluation des erreurs passées afin d’éviter de nouvelles injustices.

Enfin, le dialogue autour de la mémoire coloniale s’est intensifié dans les forums contemporains, avec un intérêt croissant pour les mémoriaux et les musées. Ces espaces offrent une plateforme pour des réflexions sur le passé, permettant de conscientiser les nouvelles générations sur les injustices vécues. En fin de compte, la mémoire coloniale est indispensable pour construire un avenir inclusif et juste, car elle guide les nations vers la réconciliation et la compréhension mutuelle, essentielles pour la paix sociale.