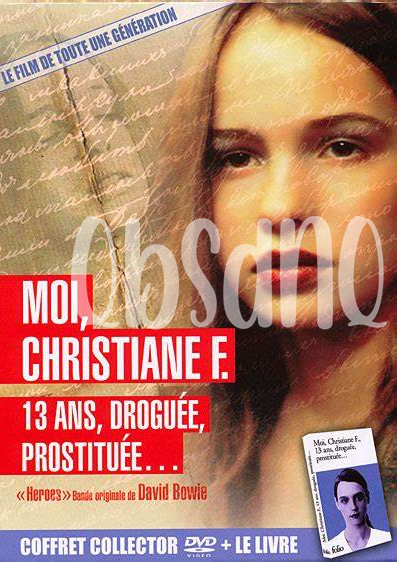

Moi Christiane F : 13 Ans, Droguée, Prostituée – L’impact Des Médias Sur La Perception

Découvrez Comment Le Dvd Moi Christiane F, 13 Ans, Droguée, Prostituée Illustre L’impact Des Médias Sur Notre Perception Des Drogues Et De La Jeunesse En Détresse.

**l’influence Des Médias Sur La Perception De La Drogue**

- Les Stéréotypes Véhiculés Par Les Médias Sur La Drogue

- L’impact Des Séries Et Films Sur L’image De La Drogue

- La Couverture Médiatique Des Crises De La Drogue

- La Responsabilité Des Influenceurs Dans La Perception Des Drogues

- Les Campagnes De Sensibilisation : Réussite Ou Échec ?

- Le Rôle Des Réseaux Sociaux Dans L’opinion Publique

Les Stéréotypes Véhiculés Par Les Médias Sur La Drogue

Les médias jouent un rôle crucial dans la formation des perceptions sociétales concernant la drogue. À travers des stéréotypes souvent simplistes et caricaturaux, ils construisent une image de la drogue qui influence la manière dont le public la perçoit. Par exemple, des représentations récurrentes de l’utilisateur de drogues comme un “junkie” désespéré, errant dans les ruelles sombres, alimentent une peur sociale qui peut masquer les réalités complexes de la dépendance. Dans ce contexte, des termes comme “candyman” pour désigner les médecins qui prescrivent facilement des narcotiques, ne font qu’amplifier les préjugés au lieu de favoriser une compréhension nuancée.

Les séries télévisées et les films, tout en divertissant, véhiculent également des clichés qui peuvent être trompeurs. Par exemple, dans certains récits, les soirées de type “pharm party”, où les jeunes échangent et consomment des médicaments sur ordonnance, sont présentées comme des expériences inoffensives ou même exaltantes. Cette vision romancée peut minimiser les dangers associés à la consommation non contrôlée de médicaments, y compris les “happy pills” ou les “zombie pills”. Au lieu de souligner les risques, ces représentations contribuent à normaliser l’usage de substances potentiellement dangereuses, en déformant ainsi la perception du public.

Finalement, ces stéréotypes nourrissent un cycle de désinformation. Les figures médiatiques, en exploitant ces clichés, renforcent les préjugés au lieu de promouvoir une réelle discussion sur la santé. En conséquence, les vérités erronées se propagent, rendant plus difficile la lutte contre les problèmes liés à la consommation de drogues. Les mots employés, tels que “pill mill” pour désigner des cliniques qui prescrivent outrageusement des narcotiques, illustrent comment la langue elle-même peut devenir un outil de stigmate. Il est donc fondamental d’analyser et de questionner ces stéréotypes dans le but de favoriser une perception plus réaliste et responsable de la drogue dans notre société.

| Stéréotypes | Impact sur la perception |

|---|---|

| Utilisateurs comme junkies | Cree une peur et une stigmatisation |

| Candyman | Renforce le mépris pour les médecins |

| Pharm Party | Normalise des usages dangereux |

L’impact Des Séries Et Films Sur L’image De La Drogue

Les séries et films ont un rôle crucial dans la manière dont la société perçoit la consommation de drogues. À travers des scénarios puissants, ils dépeignent souvent des personnages qui nagent dans un océan de dépendance, où les rencontres avec des “Candyman” et des “Pill Mill” sont monnaie courante. L’idée que les drogues sont un moyen d’évasion ou de pouvoir se retrouve fréquemment dans des œuvres comme *Breaking Bad* ou *Trainspotting*, influençant les jeunes spectateurs et leur perception de la toxicomanie. Ainsi, le récit devient une forma de normaliser la consommation, sans vraiment aborder la réalité des conséquences désastreuses, comme l’illustre le triste témoignage de moi christiane f 13 ans droguée prostituée, qui partage une expérience tragique souvent absente des fictions.

De plus, ces représentations cinématographiques et télévisuelles propagent parfois l’illusion que la dépendance est romantique ou héroïque, eclipsant les réalités difficiles de la vie quotidienne des individus confrontés à ces problématiques. Les jeunes, influencés par ces messages, peuvent être tentés de considérer la consommation de drogues comme un passage à l’âge adulte ou une forme d’affirmation de soi. Néanmoins, la question demeure : ces productions réussissent-elles à articuler un message de prévention, ou sont-elles simplement une invitation à une “Pharm Party” déguisée ? C’est là que réside le défi : il est nécessaire de séparer le divertissement de l’éducation, afin d’établir une représentation plus complète et responsable des enjeux liés à la consommation de drogues.

La Couverture Médiatique Des Crises De La Drogue

La couverture médiatique des crises liées à la drogue influence souvent la manière dont le public perçoit ce phénomène complexe. Par exemple, le documentaire “Moi, Christiane F. 13 ans, droguée, prostituée” met en lumière le parcours tragique d’une jeune fille jetée dans un monde de dépendance et d’exploitation. Ce type de récit peut susciter à la fois de la compassion et de la stigmatisation, car il renforce l’idée que les personnes touchées par la toxicomanie sont souvent des victimes de circonstances plutôt que des acteurs responsables de leur situation. En exposant des histoires poignantes, les médias créent une connexion émotionnelle mais risquent également de renforcer des stéréotypes, notamment en présentant les toxicomanes comme des “junkies” ou des personnes irrécupérables.

D’un autre côté, les reportages sur les crises de drogue, notamment concernant l’abus de médicaments prescrits, révèlent les dangers d’une consommation mal encadrée. L’utilisation de termes comme “pill mill” pour désigner des cliniques qui prescrivent des narcotiques de manière excessive fait comprendre la gravité de la situation. Lorsque les médias mettent en avant ces problèmes, ils peuvent inciter à une prise de conscience, mais parfois, ils peuvent aussi créer un climat de peur et de méfiance envers ceux qui souffrent d’addictions. Un équilibre délicat est donc nécessaire pour informer le public tout en évitant de le plonger dans des préjugés.

La Responsabilité Des Influenceurs Dans La Perception Des Drogues

Dans l’univers des réseaux sociaux, les influenceurs jouent un rôle central dans la formation des opinions, notamment en ce qui concerne des sujets aussi sensibles que la consommation de drogues. Avec un public jeune et impressionnable, leur pouvoir d’influence peut être à la fois bénéfique et néfaste. Par exemple, des récits tels que celui de “Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée”, immortalisent une réalité tragique qui, bien que douloureuse, alerte sur les dangers de la dépendance. Toutefois, beaucoup d’influenceurs choisissent de partager des expériences glamorisées ou banalisées de la drogue, ce qui peut rendre la consommation de substances plus attrayante pour leurs abonnés.

Les influenceurs ne se contentent pas de transmettre des messages; ils créent des tendances. Les soirées de type “Pharm Party” où des jeunes échangent des médicaments sur ordonnance donnent une image d’insouciance et de copinage autour des drogues. Des publications Instagram, par exemple, peuvent montrer une consommation débridée, suggérant que ces comportements sont normaux. Cette normalisation peut conduire à une banalisation de l’abus de substances. Lorsque ces figures publiques échouent à aborder les vérités parfois brutales de la dépendance, il devenait clair qu’une grande partie de leurs abonnés, souvent moins informés, peuvent interpréter ces exemples comme des modèles à suivre.

La responsabilité des influenceurs se trouve donc à un carrefour critique. Ils doivent être conscients de leur impact, non seulement pour eux-mêmes mais aussi pour ceux qui les voient comme des modèles. Alors que certains pourraient défendre une approche plus ouverte de ces sujets, il est clair qu’une information équilibrée et éduquée est essentielle pour contrer les perceptions trompeuses. La responsabilité d’informer et de démystifier la réalité des drogues doit être une priorité pour ceux qui exercent une influence sur les jeunes générations.

Les Campagnes De Sensibilisation : Réussite Ou Échec ?

Les campagnes de sensibilisation sur la drogue ont souvent été conçues pour informer et éduquer les jeunes sur les dangers liés à l’usage de substances. Toutefois, malgré des efforts considérables, leurs résultats sont en décalage avec les attentes. Par exemple, des récits poignants comme ceux de “Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée” ont suscité l’émotion, mais ont-ils réellement changé les comportements ? Ce que l’on constate, c’est que, bien que ces histoires marquent les esprits, elles ne suffisent pas à prévenir l’usage de drogues chez les adolescents.

Dans un monde où les réseaux sociaux et les influences culturelles dominent, il est primordial d’évaluer l’impact réel des campagnes. De nombreux jeunes ont tendance à percevoir la consommation de drogues comme une aventure excitante, souvent véhiculée par des séries ou des films où les personnages, en prenant des “happy pills” ou d’autres substances, paraissent vivre des expériences enrichissantes. La réalité est tout autre, et il devient urgent de redéfinir nos stratégies de sensibilisation pour qu’elles soient non seulement informatives mais aussi engageantes et pertinentes.

Enfin, il est essentiel de considérer que la répétition des messages, compte tenu du phénomène des “Pharm Parties”, où les jeunes échangent des médicaments sans ordonnance, peut entraîner une désensibilisation. La lutte contre la consommation de drogues doit donc s’adapter, avec des approches plus personnalisées. Une change de paradigme s’impose afin de réellement atteindre les jeunes et d’aborder les enjeux de manière innovante et efficace.

| Campagnes | Résultat | Suggestions |

|---|---|---|

| Christiane F. | Impact émotionnel, mais limité | Intégrer des solutions interactives |

| Où en sommes-nous ? | Statistiques alarmantes | Collaborations avec influenceurs |

| Éducation ciblée | Effets minimes | Campagnes locales et engageantes |

Le Rôle Des Réseaux Sociaux Dans L’opinion Publique

Dans le monde numérique d’aujourd’hui, les réseaux sociaux jouent un rôle crucial dans la formation des opinions concernant les substances psychoactives. Les plateformes comme Instagram et TikTok, par exemple, sont souvent inondées de contenus où les influenceurs partagent des expériences liées à la consommation de drogues, parfois en les présentant comme des éléments de mode de vie. Ce phénomène peut créer une perception trompeuse qui glamorise l’utilisation de certains types de médicaments, y compris les “happy pills” ou les composés moins réglementés. La viralité de ces publications peut amener des jeunes à pensar que ces substances leur apporteront le bonheur ou l’acceptation sociale qu’ils recherchent, ignorant les failles du message promotionnel véhiculé.

De plus, la facilité avec laquelle l’information circule sur ces plateformes rend l’évaluation critique des contenus encore plus difficile. Les utilisateurs sont exposés à des “pharm parties” où l’échange de médicaments, souvent sans supervision médicale, est banalisé. Cela peut créer une culture où le “Candyman” ou le médecin facile à solliciter devient un modèle à suivre, ce qui accentue les risques associés à la consommation de drogues. Comme ces pratiques se propage dans l’air des réseaux sociaux, une vigilance accrue s’impose pour désamorcer les stéréotypes nuisibles et encourager une discussion plus saine sur l’usage et la perception des médicaments dans la société contemporaine. Une éducation adéquate sur les dangers des “narcs” et des médicaments prescrits est alors primordiale dans l’ere des réseaux sociaux.